L2 點云建模、H30 高清拍攝|無人機巡檢江陰大橋

發布時間:2024-09-03 09:15:43

我國是橋梁大國,擁有超過 100 萬座橋梁,它們星羅棋布,保障了人們的基本出行需求。在長江之上,屹立著我國第一座跨度超千米的特大型懸索橋——江陰大橋,它建成于 90 年代,是連接江蘇省靖江與江陰兩市的重要水上通道。

江陰大橋全橋沒有橋墩,主要依靠橋上方的兩根主纜進行承重。為了保障橋梁的安全運營,管養部門需要定期對橋梁主纜、索夾、吊索等結構進行巡查。

橋梁巡檢新思路:

傳統橋檢車存在不足

無人機效率高、成本低

過去,江陰大橋檢測主要依賴人工周期性巡檢,花費時間長,作業風險高。

人工巡檢橋梁

近年來,橋檢車成為新興技術手段,但仍然存在不少問題:

1.危險性高:公路橋車流量大、車速快,橋檢車在車道上巡檢存在一定的安全隱患。部分橋梁部件仍需人員登高檢查,風險大。

2.效率低、成本高:橋檢車每次只能檢查橋梁一側,需多名作業人員共同完成作業。

3.影響交通:橋檢車作業時需要實行交通管制,不可避免地影響路面交通。

橋檢車巡檢橋梁

為滿足交通運輸部《公路橋涵養護規范》要求,推動橋梁養護高質量發展,江蘇揚子江高速通道管理有限公司聯合大疆行業合作伙伴南京韋博智控科技有限公司,引入大疆行業無人機技術開展江陰大橋數字化巡檢。與橋檢車相比,無人機效率更高、成本更低。

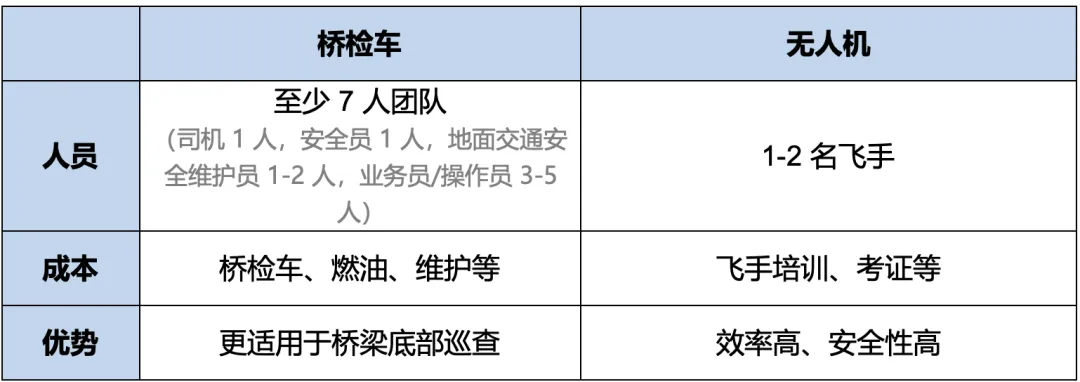

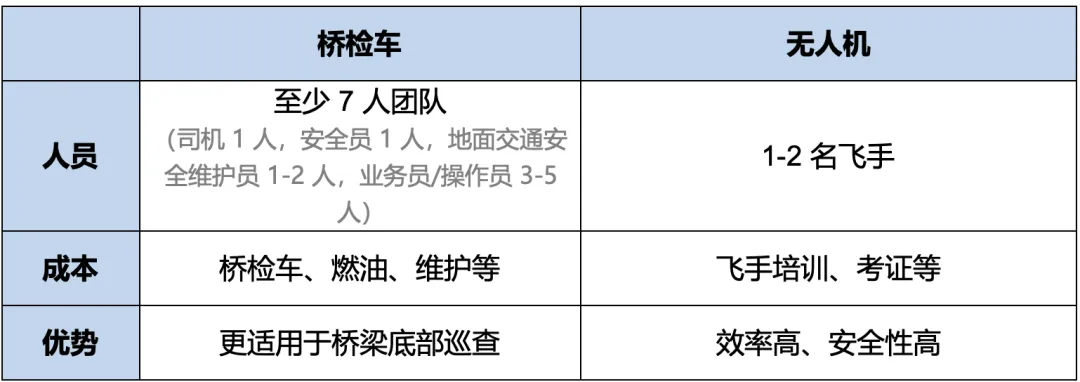

橋檢車與無人機方案對比

在江陰大橋巡檢中,工作人員使用大疆飛行平臺 M350 RTK 搭載禪思 L2 激光雷達,采集橋梁主體點云數據。根據點云數據生成的模型,工作人員規劃自主巡檢航線任務,再利用 M350 RTK

搭載禪思 H30 開展橋梁精細化巡檢,獲取橋梁的缺陷樣片。

橋梁巡檢目標

無人機主要巡檢橋梁上部結構

接下來,讓我們一起來看看江陰大橋無人機巡檢方案的完整作業流和項目亮點。

無人機巡檢江陰大橋作業流

航線設計:

L2 采集橋梁點云數據

基于點云模型設計巡檢航線

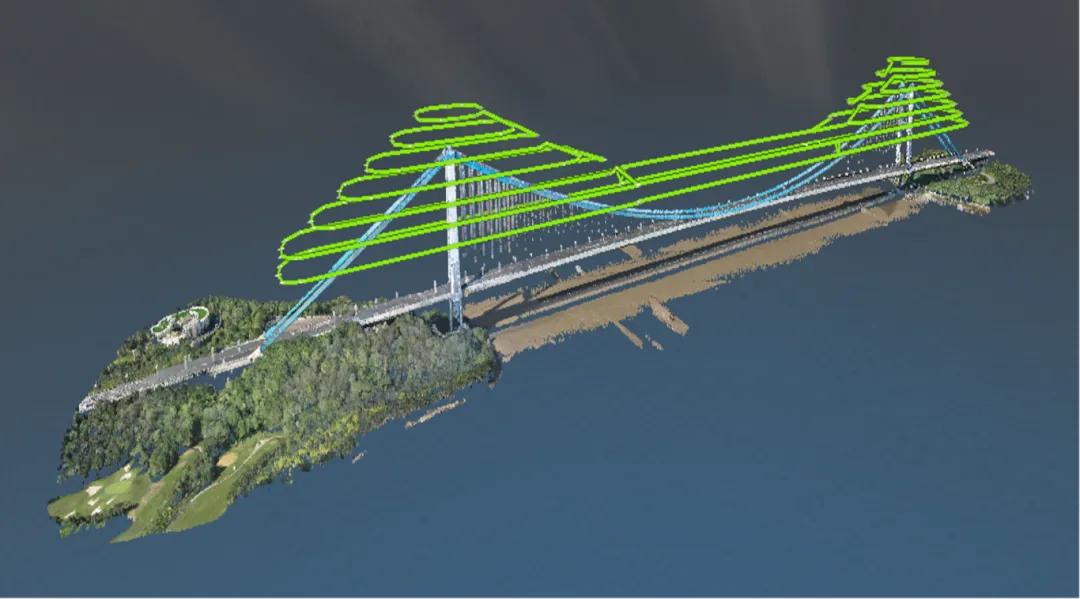

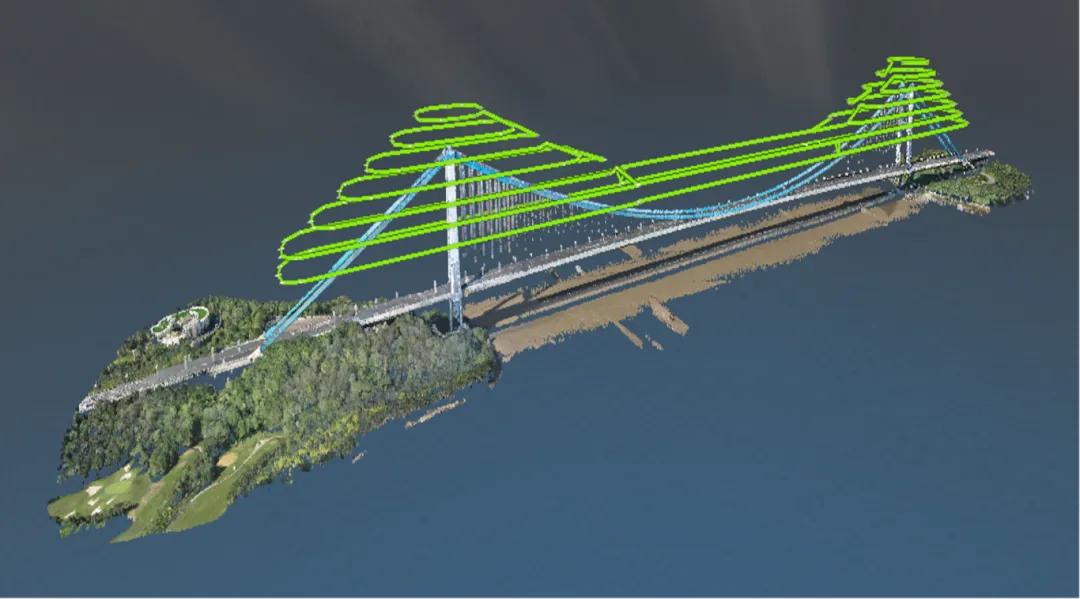

工作人員規劃帶狀航線任務,利用 M350 RTK 搭載 L2 激光雷達,對橋梁主體結構進行掃描,獲取橋梁的點云粗模。基于粗模,工作人員通過航線規劃軟件,規劃距離橋梁外包絡相對距離 30 米的航線任務,采集精細化點云數據。

精細化建模航線規劃

江陰大橋索塔高度約 190 米,橋面以上高度 140 多米,而 L2 量程達 250 米,在點云數據采集過程中,

可精準掃描索夾、螺栓等細小目標物,最終生成主體完整、細節豐富的橋梁點云模型。

江陰大橋點云模型瀏覽

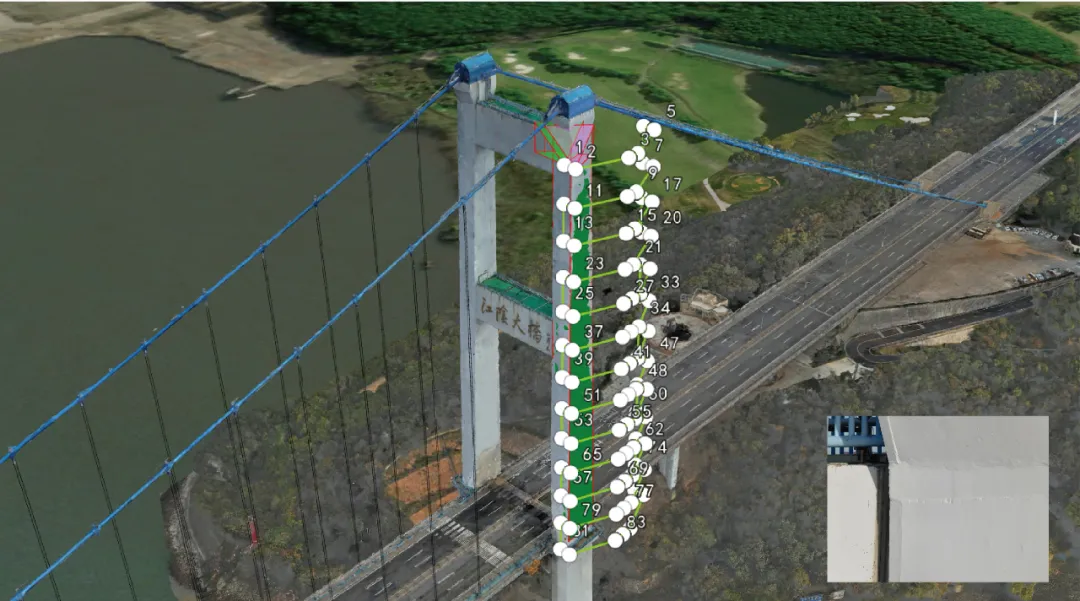

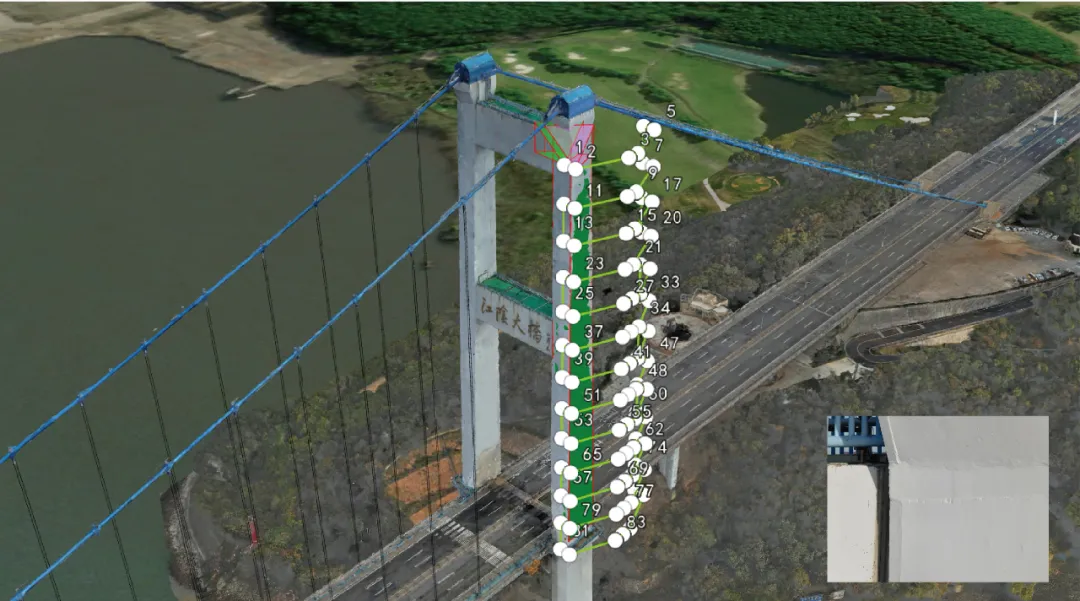

基于橋梁的精細化模型,工作人員按照橋梁結構名稱,對索夾、懸索、主纜等各部件點云進行分類。同時,按照不同部件的結構特點,設置不同的參數和航線任務。

不同結構分類結果

黃色為主纜,紅色為吊索,藍色為索夾

模擬、校驗橋梁索塔拍攝點位

精細化巡檢:

H30 高清相機為橋梁“把脈”

多個新功能助高效作業

自主巡檢航線任務設置后,工作人員采用大疆行業全新一代負載禪思 H30 進行作業。

H30 變焦相機具備 4000 萬有效像素,34 倍光學變焦能力,能夠實現畫質無損的拍攝效果。在江陰大橋巡檢中,工作人員設置無人機與目標距離范圍為 10-15 米,變焦倍數為 5 倍,拍下主纜、索塔、懸索、索夾等部件的清晰照片。

H30 拍下橋梁吊索的精細結構

江陰大橋為南北走向,受太陽光照影響,橋梁兩側明暗程度不一:一側受到強烈的直射陽光照射,而另一側則呈現背光狀態。

在智能拍照模式的加持下,H30 可自動判斷環境光的亮度和動態范圍,并進行圖像智能算法處理,拍攝明暗過渡自然、細節豐富的照片,最終清晰呈現索夾螺栓、軸孔等細節部位。

面對強光,智能拍照模式可自動調整畫面

此外,相比于上一代,H30 長焦畫面更穩定,能夠拍下畫面穩定的目標物,使橋梁裂縫、鋼筋裸露等情況一覽無余,從而提升巡查效果和效率。

使用 H30 巡檢,發現索夾表面存在著涂料銹蝕問題

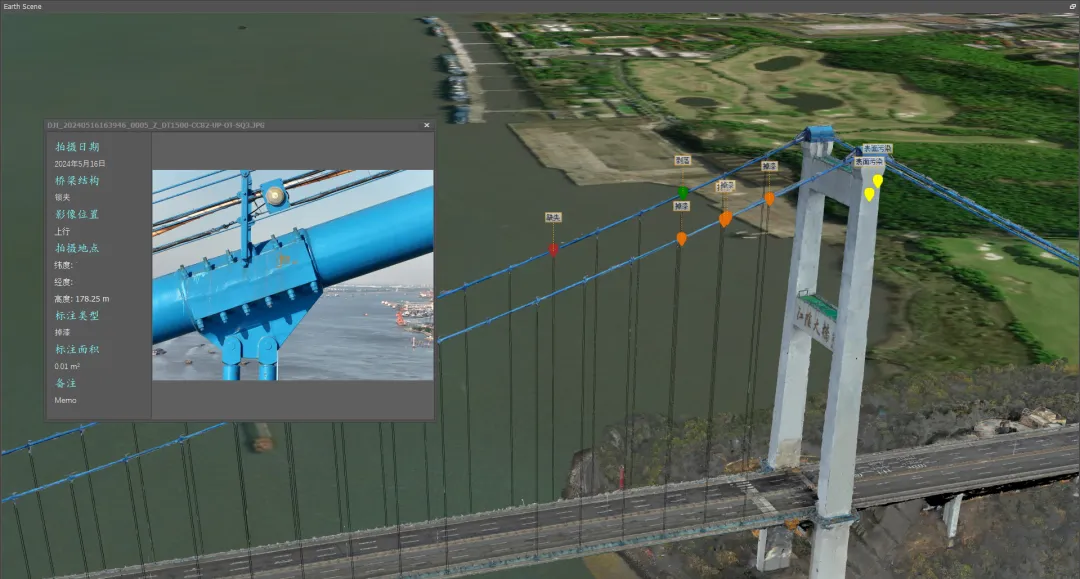

數據采集后,工作人員將巡檢素材導入數據庫,利用軟件進行缺陷標注,最后結合實景模型,直觀、精準、快速地定位橋梁缺陷部位,及時報告潛在的隱患,確保橋梁的安全運行。

橋梁不同缺陷以不同顏色三維顯示

左側對話框顯示標注的詳細信息

在相對距離 15 米、變焦倍數 5 倍的情況下,按照到點懸停的飛行模式,使用 H30 對懸索橋梁的索夾進行單角度巡檢作業,無人機 1 個架次可完成 75 個索夾的數據采集工作。

飛手每天工作 4-6 小時,10 天內便可完成整座橋梁(包括纜索、塔柱、鋼箱梁在內)的精細化巡查工作。而如果采用傳統人工巡檢,至少需要 20 人團隊、頻繁進行地面交通管制,耗費 2 個月時間才能完成同樣的工作量。

無人機巡檢橋梁

無人機化身“橋梁醫生”,為大橋“把脈問診”。整體而言,無人機橋梁巡檢方案不僅大幅提升橋梁養護的效率,而且提高了缺陷識別的精準度。相信隨著技術的發展,這一整套完整的無人機巡檢方案,能夠擴展到更廣泛的應用領域,為基礎設施養護運維“添磚加瓦”。